和風時代物メロニア18禁です^^。

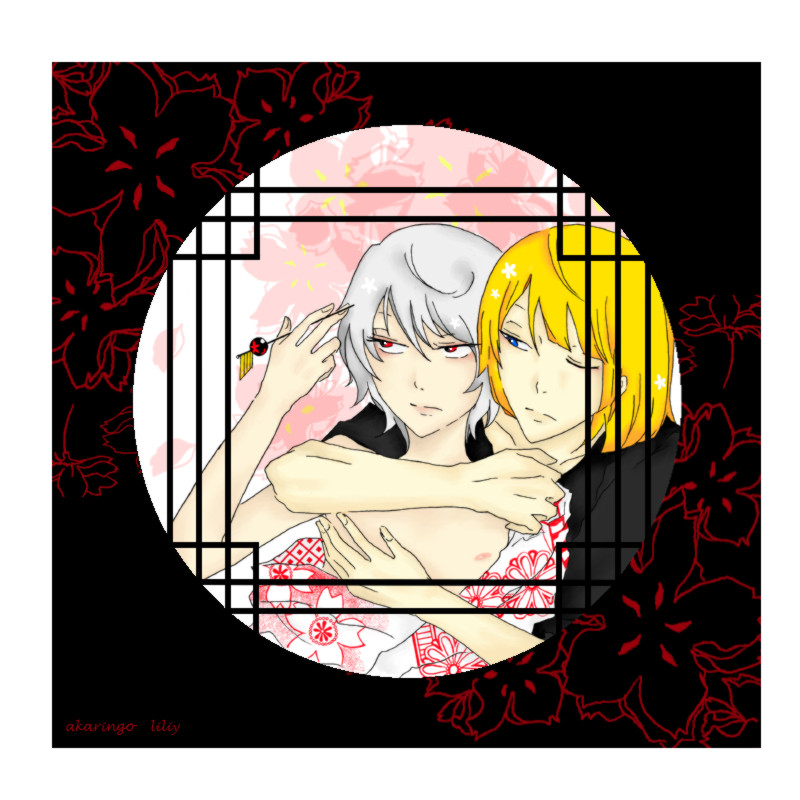

「紅梅の雪」

![]() 「akaringo」のリリーさんから頂きました。

「akaringo」のリリーさんから頂きました。

和風時代物メロニア18禁です^^。

蕾の梅に、雪が舞う 紅梅の雪 1 1 「離れの部屋?」 俺が目を丸くして問い返すと、前を歩いていた20歳前半くらいの女中は振り返って人差し指を口に当てた。 慌てた様子で、「おっきい声出しちゃだめよ」と言う。 廊下には俺と彼女以外人は見当たらないが、それでもどこで誰が聞いているかは分からない。 人に聞かれると拙い話なのか、面倒だなぁ、と思いながらも、俺は声を潜めてもう一度尋ねた。 「離れの部屋って、このお屋敷の?幽霊でも出るの?」 そういう、霊的なものは苦手なので心底気分が滅入った。 心を入れ替えて新しい奉公先に来たというのに。 俺を住み込みの部屋まで案内してくれる女中さんも可愛いし、番頭さんも優しげな丸顔の小父さんだったし、旦那様も穏やかそうな方だったし、 前途希望に満ち溢れてるな、とか思っていたのに。 目の前で曇っている女中の表情が、俺の胸の内までもやもや曇らせていく。 「幽霊は出ないけど」 女中は相変わらず暗澹とした表情で、しかもひどく言いにくそうな声音で呟いた。 なんなんだろう、この浮かない反応は。 なんだか、幽霊よりもまずいもんがいそうな気配だった。 俺はとりあえず、彼女と並んで再び廊下を歩きだしながら、「幽霊じゃないなら何が出るのさ?」となるべく深刻にならないよう軽い調子で応えた。 俺から半歩遅れて歩き出した彼女は、暫く迷っているようだったが、俺が「気になるじゃん、最後まで言ってよ」と続きを催促すると、漸く口を開いた。 「お屋敷の奉公人は皆、奥の――離れの座敷には近寄らないの。多分、皆話したがらないと思うからあたしが忠告しといてあげるけど、」 「忠告?」 浮かない女中の顔に俺はますます不安になる。 そんなに溜められると、非常に緊張するのだが。 「離れの座敷に近寄ると、若旦那様が機嫌を悪くされるから」 若旦那様、と言った声音が微かに震えていたような気がした。 俺は、先刻店でちらりと目にとめた若旦那の様子を思い出そうとした。 店に立って使用人にてきぱきと指示を出していた、20歳前後の青年。 すらりと背が高く、切れ長の目に筋の通った鼻、薄い唇の、まるで役者みたいな好青年だった。 吉原にでも行こうものなら、花魁が袖を引いて帰さないだろうな、とぼんやり思ったのを、なんとなく頭の隅に覚えていた。 「若旦那様って、あの色男だろ?」 そう聞くと、「見た目はね」という冷めた声が返ってきた。 てっきり、女中は皆若旦那の男前っぷりに声を黄色くしているもんだと思っていた俺は、少し拍子抜けする。 「女にもてそうないい男じゃん」 「確かに、若旦那様は、そりゃ見た目はいい男よ。お店のお客さんの中には、若旦那様目当てで来てる方もいらっしゃるくらいだし」 「でも、女中からの人気はないみたいだね」 「ないわよ。若旦那様は……少し、おかしいのよ」 「おかしい?」 女中が益々声のトーンとボリュームを落とすので、俺はほとんど前屈みに女中の口元に耳を差し出すような恰好でひょこひょこと歩かなければならなかった。 それでも、掠れた女中の声は非常に聞き取りにくい。 奉公先の若旦那を「おかしい」呼ばわりするとは、これはどういうことなんだろう。 気になる続きを催促するが、女中は相変わらず話しの先を躊躇している。 「離れのお座敷に近寄ったのがバレたら、きっと酷い目にあうわ」 「何故?」 いい加減痺れを切らして、少し不機嫌な声音で尋ねると、突然女中の足が止まった。 そうして、きょろきょろとあたりを見回す。 人がいないか、入念にチェックしているようだった。 俺も立ち止って、その傍らで女中を見下ろしていた。 くっと眉根に寄った皺が、事の重大さを表しているようだった。 一通りあたりを見回して誰もいないというのを確信すると、女中は俺の耳元に唇を寄せる。 女独特の甘ったるい匂いが鼻腔を掠めて、俺は少し目を細める。 しかし、掠れた声が囁かれた次の瞬間には、俺は零れるほど目を見開いていた。 「あのね、離れのお座敷には、若旦那様のお気に入りが―――――」 「えっ?」 語尾のあたりで特に声を潜めたので、俺はよもや聞き間違えかと思って間近の女中の目に問い返した。 しかし、彼女は再び口を開こうとはせず、「そういうわけだから、近寄らない方がいいよ」と言うと再び歩き出した。 俺はまだ目を丸くしたまま、歩きだすことが出来ずに廊下に立ち尽くしていた。 どういうことだ? 離れのお座敷には、若旦那様のお気に入りが、 「―――――幽閉?」 形のいい唇は、確かにそう動いた。 あのね、離れのお座敷には、若旦那様のお気に入りが幽閉されてるの。 耳元でささやかれた言葉を反芻して、俺は思わずごくりと唾を飲み込んだ。 もしかして、本当にとんでもないところに着てしまったのかもしれない。 今までのことをすべてリセットして、新しい気持ちで始めよう、と思ってここに来たというのに。 けれど、今更前の奉公先に戻れる訳もなく。 気を緩めると過去を振り返ってしまいそうになる心をぐっと引き締めて、俺は廊下を一歩前に踏み出した。 立ち止ることなど、もう出来ないのだ。 俺は一度、失敗している。 昔から、揉め事は苦手だった。 重要な選択を迫られると辟易する。 自分の意見は、特に持たない。 誰に恨まれることもなく、つつまなく、ただ平穏に生きていければそれでいい。 そう、思っていた。 思っていたのに、失敗した。 失敗したからこそ、もう繰り返さないと心に誓った。 例えここが本当にとんでもないところだったとしても、もう失敗するわけにはいかない。 ただ、流されるように諾々と、平穏に日々を送って行かなければならないのだ。 ----------------------------------------------- 2 「マット?あぁ、お前か。梅屋から奉公替えで来たって奴は」 噂の若旦那様と、初めてまともに言葉を交わしたのは奉公に来てから3日目のことだった。 俺が新しく奉公に来た松屋は、ここらの界隈では名の通った呉服屋だ。 その、次の跡取りが今目の前にいる役者並みの色男、名前はメロと言う。 眉目秀麗で勉学にも長けている。 更には、若いのに商売の腕も確かという、凡人の俺から見ると嫌みなくらい鼻につく奴だ。 しかし、店で働き始めて3日、この若旦那からはまるで欠点というものが見えてこない。 客への対応は始終穏やかで丁寧だし、使用人への指示は的確で要領を得ている。 3年前まで傾き気味だった松屋が、メロが舵を取るようになってから右肩上がりになった、という噂はどうやら本当だったらしい。 が、女中からの評判は良くない。 お気に入りが幽閉されてるって、どういうことだ? 「おい、何ぼさっとしてる。俺の顔になんかついてるか?」 「えっ、あ、すみません。聞きしに勝る色男なもんで、つい見惚れてました」 天性の軽口が思わずそう口走ると、メロは少し目を丸くしたが、特に怒った様子もなく口元を上げた。 「ふん、そういうことは客に言うんだな」 「そうします」 「梅屋の旦那からは、相当優秀だって聞いてる。期待してるよ」 梅屋、というのは、隣町にある俺の前の奉公先だ。 あの狸親父――梅屋の旦那様のことだ。狸みたい、というか、まんま狸だ――が、俺を「優秀」だなんて果たして形容するだろうか。 そう思ったが、滅相もないです、と謙遜して頭を下げる。 メロは俺の肩を二三度叩いて、颯爽と表に出ていってしまった。お供の者がメロの後を連れだって出ていく。 今日は品物の仕入れに行くらしい。 ちょうど奥から出てきたところでばったり出くわしたのだ。 初めて言葉を交わした感触は、かなり好印象だった。 ても、「お気に入り」とやらを「幽閉」している「おかしい」奴、には見えない。 「もしかして、やっぱり聞き間違いかな」 独りごちた声は、俄かにお客が増えてきた店の喧騒に、すぐにかき消されてしまった。 *** 二度目にメロと話したのは、それからさらに一週間ほどたった後だった。 昼飯を食っているところに、最初に会った女中――名は海砂というらしい――がやってきて、初日と同じようにひどく言いにくそうな様子で、 「マット、若旦那様がお呼びですってよ」 と呼びに来たのだ。 俺なんか拙いことしたかな、と思いながら海砂に案内されて部屋まで行くと、予想に反してメロは穏やかな様子だった。 「わざわざ呼び出してすまなかったな。まぁ、座れよ」 「あの、お話って言うのは…」 どうやら、怒られるわけではないらしい。 そう思うとホッとして、俺は早々に要件を尋ねた。 メロは長煙管の灰を、コン、と灰皿に落として俺を見る。 その仕草というか、視線というか、所作がいちいち様になっていて、俺は思わず目線を伏せた。 何より、蒼い目が愉しそうに細まっているのが、少し不気味だったのだ。 「実は、頼みたいことがあるんだ」 「頼みたいことですか?」 「そう。何、そう難しいことじゃない」 「俺に出来ることでしたら、もちろんお引き受けします」 下げた視線の上で、ふわりと煙が上がった。 煙管の先からたゆたった灰色の香りが、つっと鼻腔を掠める。 苦いのに甘ったるい、妙な匂いだった。 「昼と夜の二回、奥の座敷に食事を届けてもらいたいんだ」 「えっ」 奥の座敷? 思いもかけない言葉に、俺は顔を上げた。 奥の座敷って、近寄ると若旦那の機嫌が悪くなって酷い目に合うっていう、魔の場所なんじゃないのか? そんな場所に、自分から行けと言うメロの意図を図りかねて、俺は返事に窮した。 ひじ掛けに凭れたメロは、煙管の口から唇を放して、笑っている。 ゆるりと弧を描いた口元が、いかにも愉快そうだ。 「どうかしたか?」 「え、あ、いえ……、奥の座敷って、離れのことですよね?そこに食事を運ぶのが、頼みたい仕事ですか?」 「そうだ」 「それは……どなたの食事なんですか?」 聞くのを躊躇ったが、メロの様子から言って別に聞いてはいけないことというわけではないようだった。 というか、食事を持って行けばそんなことは知れるだろうし、隠しておくのもおかしいか。 案の定、メロはあっさりと口を開いた。 「使用人が住んでる」 「使用人?」 「そう、お前と同じ使用人だ」 「俺と同じ使用人に、使用人の俺が食事を運ぶんですか?」 「使用人といっても、お前らとは違う特別な使用人がいるんだよ」 特別な使用人って、つまりは海砂の言ってた「お気に入り」って奴か? けれど、さすがにそんなことは聞くに聞けず、俺は押し黙った。 「出来れば一緒に食事をしてやってほしいんだけどな。一人の食事は味気ないって言って嫌がるんだ。本当は俺が一緒に食べてやれればいいんだろうけど、 こっちも色々忙しいからな。向こうで食べると親父がいい顔しなくて面倒だし」 「はぁ……」 「で、どうなんだ。受けてくれるのか?受けてくれるなら明日の夕方からお願いしたい。今日のうちに俺から話しておくから」 一使用人の――しかもまだ奉公に来てたかだか一週間かそこらの新米の――俺が、大店の若旦那の頼みを断れる訳もなかった。 海砂の言っていたことが引っかかるが、首を横に降れば今すぐに酷い目に合うのは分かりきっていた。 ここで暇を出されれば、本当に路頭に迷うことになる。 今更親元にも帰れないし、もちろん、前の奉公先にも戻れない。 迷おうが戸惑おうが、どうせ断ることなんて出来ないのだ。 「あの、一つ聞いてもいいですか?」 「なんだよ」 「どうして俺に?」 この際、気になったことは聞いてやろうと思って尋ねれば、メロは細い煙を吐き出しながら、ふっと笑った。 ゾッとするくらい、美しく冷たい、笑みだった。 「辞めたんだ、前に世話してた奴が。だから、次の奴を探してたんだよ。お前はよく気も効くし、気さくで口も達者だ。あいつも気にいるだろう」 吐き出した煙が、そっと頬を撫でた。 煙の先で微笑む姿から目が離せないまま、俺はその笑みに絡め取られてしまったかのごとく、こくりと頷いていた。 いずれ、後悔することになるとも知らずに。 *** 「受けたの?」 「だって、そりゃ……断れないでしょ、若旦那の頼みだよ」 メロの部屋を出ると、廊下の影に海砂が隠れていた。 寒気のする妖艶な笑みに当てられてしまっていた俺は、まだ少し動悸がしていたので、廊下の隅から飛び出してきた海砂に袖を掴まれた時は、 思わず声を上げてしまいそうになった。 海砂は血相変えた顔で、「まさか離れのお座敷のお世話を頼まれたんじゃないでしょうね?」と聞いてきた。 まさにその通りだったので、俺は「よく分かったね」と安穏とした調子で返したのだが。 海砂の方はそれを聞いた途端真っ青になって「受けたの?」と尋ねてきたのだ。 「こないださ、離れのお座敷に近寄ると若旦那様が怒るって言ってたよね?なんか、自分から行くように言ってきたんだけど。この場合も酷い目にあうの?」 「酷い目にあうどころの騒ぎじゃないわよ!」 突然声を上げた海砂に驚いて、俺はその勢いに一歩引いてしまった。 海砂に袖を掴まれていたので、早々後ずさることはできなかったが。 「海砂だったら、離れの世話を頼まれた時点でお暇をもらうわ!」 「ちょ、ちょっと、脅さないでよ。離れにいるのは使用人なんでしょ?何がそんなに恐ろしいの?そういう漠然とした言い方は余計不安を煽るんだけど」 俺が結構本気で恐がって言うと、海砂はちらりと視線を上げてから、念を押すようにもう一度「知らないわよ」と言った。 いや、だからそれが恐いんだけど。 澄んだブルーの瞳が、何故か俺を責めているように見えた。 「あのさ、海砂、この間離れにいるのは“若旦那様のお気に入り”って言ってたよね?若旦那は“特別な使用人”って言ってたけど、」 「特別な使用人、ね。鼻につく言い方だわ。使用人は皆“お気に入り”とか“お囲い様”って呼んでる」 「お囲い様?」 「そう、若旦那様が囲ってんのよ。働きもせず、離れに囲われて何不自由なく悠々と暮らしてる。お嬢様みたいでしょ?だから皆“お囲い様”って呼んでるの」 「囲ってる?え、使用人を離れで囲ってるってこと?」 俺が驚いて声を上げると、海砂は「だからさっきからそう言ってんじゃん」と呆れた様子で息を吐きだした。 俺はちょっと混乱した。 あの、見る目麗しい品行方正な若旦那様が、離れで使用人の女を囲ってるって言うのか。 なんだそれ、もし部外者だったら非常に面白そうな話だけど。 「へえ……なるほどな、だから女中からは評判悪いんだ。使用人を囲うなんて、若旦那もやるね」 「馬鹿、呑気なこと言ってる場合じゃないわよ」 「お囲い様って、どんな人なの?」 廊下を歩き始めた海砂について、廊下を歩きだすと、海砂は台所の方に向かいながら眉根を寄せた。 俺は本当は店の方に行かなければならないのだけど、話の続きが気になって仕方がないので、水を飲みに行くという言い訳の下、海砂について行った。 「海砂も詳しくは知らないわ。海砂がここに来た時は、もう囲われてたし。噂によると、すっごい美人らしいけど。奉公に来た最初の頃は、頭もいいって言うんで すごい期待されてたみたい」 「へぇ。それが、なんで囲われちゃったわけ?」 「知らないわよ。なんでも、その子が奉公に来て2年か3年目に、若旦那が離れに連れてったっきり閉じ込めちゃったんですって。一時はすごい騒ぎになったらしいよ」 「まぁ、大店の若旦那が使用人を囲ったんじゃ、そりゃ騒ぎになるだろうな。旦那様は、何も言わないわけ?」 台所が近づいてきたので、俺は少し歩く速度を落とした。 まだ聞き足りないことがたくさんあるからだ。 それを察してくれたのか、海砂の歩く速度も遅くなる。 それとともに、声のトーンも低くなった。 「言えないのよ」 「言えないって、なんで?若旦那といえども旦那様には口応え出来ないでしょ。普通、親なら怒ると思うけどな」 「もちろん、旦那様も止めるように言ったわ。でもね……刺されたのよ」 「は?」 キョトンとして海砂を見下ろすと、彼女は眉根を寄せたまま、本当にすごい騒ぎだったんだから、と言った。 「年かさの使用人たちの話だと、お囲い様が幽閉されちゃったのは今から5年くらい前らしいわ。で、2年前に若旦那がお囲い様のことで問題起こして すごい騒ぎになったのよ。海砂はその頃ちょうど奉公に来出したころで、もうその騒ぎを目の当たりにして本当にここに奉公に来たことを後悔したわ」 「その騒ぎって?刺したってどういうことだよ」 「若旦那が旦那様を刺したのよ。旦那様にお囲い様を外に出すように諭されて、カッとして旦那様の部屋に飾ってあった日本刀でざっくりいったんですって」 「それ……勘当だろ。下手したらお縄じゃん」 「そうだけど、若旦那はたった一人の跡取り息子だしね。それに、商才があるっていうのは小さい頃から言われてたらしくって、旦那様もことを大げさにしたくなかったから 届け出なかったのよ。幸い傷も浅かったし。そんなことがあったから、旦那様もお囲い様については口出ししないってわけ」 「なんか……俺、もしかしてとんでもないところに来ちゃったのかな」 「それと同じことを、海砂も思ったわ」 海砂はそう言うと深く溜息をついて、その横顔は心の底から後悔しているようだった。 俺もそれにつられて溜息を零してしまう。 なんなんだよ、折角大店に奉公替えして、新しく人生やり直そうと思っていたのに。 町で評判の若旦那は、使用人を囲った上に父親を刺した、とんでもない奴じゃないか。 俺たちはすっかり喋る気が失せて、黙々と薄暗い廊下を歩いた。 海砂が立ち止って気付くと、俺たちは台所の前まで来ていた。 2,3人の使用人が忙しそうに立ち働いている。 それを見てると、俺もそろそろ店に戻って働かないとな、と思った。 若旦那は午後も大抵店に出る。 それを思うと、非常に気が重くなった。 「マット、」 「ん?何?」 だらしのない声音で応えると、海砂は眉間に皺を寄せたまま、厳しい口調で言った。 それは、明らかな忠告だった。 「お囲い様に手を出しちゃ、絶対に駄目よ。酷い目にあうわ」 ------------------------------------------------- 3 その日一日の仕事を、俺はもやもやとした気持ちでのらりくらりとこなした。 仕事に身が入っていない様子は、番頭はもちろんメロも気付いていただろう。 けれど、何故か誰も注意しなかった。 俺がお囲い様の新しい世話係になったという話は、すでに店中に広がっていた。 誰も注意しないのは、きっとそのせいに違いない。 皆、あからさまに「気の毒に」と思っているのが見え見えだった。 番頭さんや他の使用人が、いつも以上に優しい。 なんだよ、一体。 余計気が重くなってやる気がなくなる。 そんな調子で仕事を終え、まだ店じまいの途中だというのに、俺は番頭に言われて先に店を上がった。 台所で食事の支度が出来ているから、お膳を持って奥に行けと言うのだ。 遅くなると、機嫌を損ねるから、と番頭は言った。 機嫌って、メロか、それともお囲い様か。 そんなことを思いながら、俺は台所から用意されたお膳を持って廊下に出た。 初めてここに来た時のように、女中が案内して離れまで連れて行ってくれたりはしない。 台所でお膳を盛り付けていた海砂は、「離れには若旦那が許した人しか近付けないのよ」と言っていた。 離れの場所は分かっているが、なんとも心もとない。 「つっても、そうも言ってられないか」 抱えたお膳には黒塗りの高級そうな漆器が乗っかっている。 ただの使用人の食事にしては豪華な器だし、食材も色とりどりで特別扱いだ。 俺のお膳も台所に置いてあったが、とても一緒に食べる気にはなれず、俺は「今日は一人で食べるから」と言っておいた。 とりあえず、さっさと食事を届けて戻ろう。 そんなことを思いながら、母屋から離れへの廊下を渡る。 右側の庭には人工の池が造られていて、その中を錦鯉が悠々と泳いでいた。 気がつくと俺は、鯉はいいなぁ、なんて馬鹿げたことを考えてしまっていた。 離れには、窓の障子越しに明かりがともっているのが見えた。 柔らかい行燈の火が、暗い闇にぼんやり浮かび上がっている。 俺は暫く離れの前に立ち竦んでいたが、冷たい冬の風に吹かれて手足が痺れてきたし、食事が冷えてしまったら文句を言われかねない、と思って、中に声をかけた。 すうっと吸い込んだ空気が、冷たく喉を刺激する。 「すみません、お食事をお持ちしました」 同じ使用人なので、敬語を使うべきか躊躇ったが、何せ相手は特別な使用人という奴だ。 敬語を使っておいた方がいいだろう。 暫くすると、中から小さな声が返ってきた。 鈴を転がしたような、凛と澄んだ涼しげな声だった。 「わざわざありがとうございます。どうぞ、入ってください」 俺はふーっと息を吐きだして、扉に手をかけた。 雨戸を開けて中に入ると、板張りの細い廊下があって、その先に襖が口を閉じて立っている。 緊張する指先で襖に触れると、俺はそっと襖を引いた。 するすると視界が開いて、柔らかい行燈の明かりが目に映る。 その光の中に、小さな白い塊が座っていた。 行燈のすぐ脇で、火鉢を囲んで書物を読んでいる白い影。 俺が入ってきたのが分かると、つっと視線を上げて緋色の瞳で俺を見つめた。 「あ……、」 あまりのことに上擦った声が零れた。 海砂の言っていたような、美人、なんてもんじゃない。 御職の花魁だって、この目の前の使用人には敵わないだろう、と思わせるほどだった。 癖のある白い髪が、無造作に乱れて整った顔にパラパラと散っている。 白地に赤の糸で刺繍の施された羽織を着込んで、着物の袖からは生白い腕が覗いている。 その白さに、俺は思わず唾を飲み込んだ。 「どうしました?寒いでしょう、入ってください」 お囲い様はそう言うと、書物を閉じて俺の方に火鉢を差し出した。 ぼうっと突っ立っていた俺は慌てて襖を閉めると、相手の前へお膳を差し出し、頭を下げた。 「えぇと、若旦那様からお世話をするようにと言われました。マットです」 「そう畏まらないでください。私もあなたと同じ使用人ですから」 「はぁ、」 なんと返していいやら、間の抜けた声で頷いて頭を上げると、お囲い様は早速箸を取ってお膳に手をつけ始めていた。 肌蹴た襟から鎖骨の辺りまでが艶めかしく覗いている。 しかも、膝を立てた妙な座り方で座っているので、裾から足も出ている。 目のやり場に困って、俺は落ち着かなくなった。 こりゃ、囲いたくなるのも分かるな、と思ってしまう。 綺麗な箸の持ち方で食事を口に運んでいるお囲い様の、伏せた睫毛まで艶っぽく見えた。 「あなたは食べないんですか?」 「えっ?」 魅入っていた俺は、突然声を掛けられて、文字通り飛び上がりそうなほど驚いた。 お囲い様は気にした様子もなく、食事、と言う。 「出来れば一緒に食べてほしい、と言ってあったと思うんですけど。一人で食事するのって、つまらないんです」 「あぁ、それは……今日は、挨拶しといたほうがいいと思って、食事は後で一人でとろうかと、」 「そうですか」 お囲い様はちらりと上目遣いで俺を捉えると、それきり黙って、黙々と箸を口に運んだ。 もしかして、機嫌を損ねてしまったかな、と思ったが、なんと声をかけていいやら分からない。 というか、そう言えば俺名前聞いてないし。 さすがに「お囲い様、」とは呼べないだろう。 「あの……」 「なんですか?」 おずおずと声をかければ、お囲い様はこちらを見向きもせずに聞き返す。 「すみません、名前聞いてもいいですか」 「あれ、自己紹介、してなかったですっけ。すみません、ニアといいます。ニア、でいいですよ。それから、敬語で喋るのもやめてください。さっきも言いましたけど、 私も同じ使用人ですから」 「えっと、分かりま……じゃなくて、分かった」 妙にどぎまぎして応えると、ニアは初めて口元を綻ばせて、笑ったように見えた。 「それじゃ、ニアも敬語使わなくていいよ。同じ使用人なんだろ」 「私のこれは癖ですから、気にしないでください」 「……変わった癖だね」 何を話せばいいかは皆目見当もつかなかったが、俺はなんとか当たり障りない話をして場をもたせた。 ニアは特に興味を示したりしなかったが、それでも時々相槌を打ったり聞き返したりして、会話を持続させてあげようという気持ちは見てとれたので、俺はホッとする。 なんか、見た目があんまり綺麗なんでとっつきにくそうだと思ったけど、思っていたほど冷徹な人ではないようだ。 そうして、食事が終わるとニアは自分から口を開いた。 「マット、あなたいつからここで奉公してるんですか?」 「えぇと、まだ一週間くらいなんだ」 「そうなんですか。見ない顔だから、最近かなとは思っていたんですが。それはまた随分と最近ですね。年はいくつですか」 「18」 「へぇ、随分奉公に来るのが遅かったんですね。私がこのお店に来たのは十の頃でしたよ」 「そうなんだ。えっと、ニアはいくつ?」 「17です」 それを聞いて、俺はぎょっとした。 そう言えば、海砂の話から考えても、ニアは7年くらい前にここに奉公に来たことになるから、確かにそのくらいの年齢だろうけど。 でも、目の前の少女はどう贔屓目に見ても14,5程度にしか見えない。 とても俺とひとつしか変わらないようには見えなかった。 ニアは俺が目を丸くしたのを見て、クスリと肩を浮かす。 「幾つと思っていましたか?私、こう見えても意外と年食ってるんですよ。もう5年もこんなところにいますから、成長も止まってしまったみたいで」 「そう、なんだ」 「えぇ。まぁ、もともと小さかったんですけど。でも、こんなところで遊女の真似事なんかしてると、自然と体付きなんかも変わってくるもんですね」 「……そう、」 俺は何と答えたらいいか答えに窮して小さく呟いた。 遊女の、真似事。 そりゃ、こんなところに囲われてるんだから、もちろんそういう事もされてるんだろう。 けど、こんな密室で、二人きりで、面と向かってそんなことを言われるとたじろいでしまった。 それを、目の前のニアは明らかに楽しんでいるようだった。 「本当だったら、17っていうとうんと成長する時期なんでしょうけどね。一昨年あたりから背も全然伸びないし。いっそ、男らしい体付きになって メロをがっかりさせてやりたいところなんですけど。如何せん、食事の量もそんなに多くは出ませんし。まぁ、多く出されても食べられないですけどね」 「そうだね……って、ん?」 早く帰りたいな、と上の空で聞いていたので、俺はニアの台詞に妙な言葉が含まれていることに気付くのが、少し遅れてしまった。 膝の上に落としていた視線を上げると、お膳を挟んだすぐ向かいに、首を傾げたニアの顔があった。 「……いくら食べたって、男らしい体付きにはなんないでしょ、」 「どうして?」 「どうしてって……そりゃ、ニアは女じゃん」 当然のことを言ったつもりだったのに、何故かニアはそれを聞くと、一瞬目を丸くして、それから声を上げて笑いだした。 先ほどまでの、妖艶な挑発的な笑みではなく、17歳相応の気さくな笑い声だった。 けれど、俺は何故笑われているのかさっぱり分からなくて、つられて笑うことさえできなくてニアを見た。 「ちょ、なんで笑ってんの?」 「だって、マットが妙なことを言うから」 「妙って、なんだよ」 「私、女じゃありませんよ」 「……は?」 「さっき言ったでしょ。“遊女の真似事”って。私は女じゃないから、やってることは同じでも所詮は真似事なんですよ」 「それって………」 「男ですよ、私」 「はぁっ!?」 思わず目も口も開けっぴろげて声を上げると、ニアは余計おかしそうに笑った。 勘違いしてたんですか、と言っている。 俺は改めてニアを頭のてっぺんからつま先まで見たが、どっからどう見ても女にしか見えない。 っていうか、絶対からかってるだろ。 「からかうのは止めろよ。君と俺が同じ男なんて、見えないよ」 「そうですか?じゃあ、証拠でもお見せしましょう」 「え?」 そう言うと、ニアは立ち上がってさっさと羽織を脱いだ。 俺は驚いて、足を崩すと後ずさる。 これ、もしかして若旦那に酷い目にあうパターンじゃないのか? 「ニア、やめろよ、」 「ふふ、どうしてですか?」 ニアはさっきまでと打って変わって、目を細めてすうっと唇を色っぽく持ち上げると、細帯に手をかけて結び目を解いた。 襟が肌蹴て裾が広がる。 俺は目を閉じようとしたが、ニアの緋色の視線に絡め取られて、目を放せなくなっていた。 「―――――え」 ぱさり、と着物が床に落ちる。 現れた肢体を見て、俺は息をするのすら忘れてしまいそうだった。 細長く白い手足、陶器のように滑らかな素肌、けれどそれは、紛れもなく、男だった。 「………うそ、だろ、」 「嘘じゃないですよ。どう、信じましたか?」 「え……、じゃあ、メロはそうと知っていて……?」 非常に混乱していた。 ニアが女だと思えばこそ、ニアを離れに閉じ込めたメロの行動は一応は理解できていたんだけど。 でも、そうじゃない。 ニアは、男で。 もちろん、メロはそれを知っていて、でも、ニアが来ていた着物は、女物で? それって、つまりどういうことなんだ? ニアは男だけれど、遊女の真似事をしていて、それは、メロがニアに―――――? 「おい、何してる?」 混乱していた俺は、襖が開いた音にも、メロが入ってきたという気配にさえ気付いていなかった。 慌てて振り返ると、銀鼠の着流しを着て、濃紺の羽織を羽織ったメロが立っていた。 拙い、こんな状況見られたら、と思ったが、ニアの方に向き直ると、ニアはすでに着物と羽織を着て、何食わぬ顔で火鉢をつついていた。 「こんばんは、メロ」 メロはニアの挨拶には答えず、腰を抜かしている俺を見下ろすと、口を開いた。 「いつまでダラダラしてんだよ。ニアの膳とお前の分の器が片づけられないって女中が文句言ってたぜ」 「あっ、すみません、」 俺は慌てて立ち上がると、空になっているニアの膳を持ち上げて襖の方まで下がった。 それと入れ替わり、メロは部屋に入ってくると、火鉢の前に座る。 畳みに転がっていた書物を手にとって、「もう読んだのか?」とニアに話しかけている。 絵になる、と思った。 この二人は本当に、どこからどう見ても絵になる。 でも、二人とも、俺と同じ男なのだ。 「マット?何してるんだ?」 「な、なんでもありません。俺、あの……、失礼します」 おろおろしてそう返すと、火鉢をつついていたニアが、こちらを見た。 そうして、豊潤に微笑む。 熟れた果実から滴る、甘い蜜のようだった。 「おやすみなさい、マット。明日は一緒に食べましょうね」 俺はその声に応えることもできずに、襖を閉じて勢いよく離れを飛び出した。 冬の冷たい風が頬にぶつかる。 火鉢の熱で暖まっていた身体はすぐに熱を奪われ冷たくなった。 それなのに、妙に身体が――身体の、芯が熱い。 俺の耳には、ニアの甘ったるい声音が、いつまでもべたりと張り付いていた。 |